株式投資において有望な投資テーマを探しているなら、「量子コンピューター」について知っておきたいところだ。量子コンピューターは、一度に表現できる情報パターンが圧倒的に多く、従来のコンピューターよりも情報処理のステップを大幅に減らすことができることから、計算スピードを劇的に向上することができる。実用化されれば、新薬の開発や交通渋滞の緩和など、さまざまな分野で技術の進展が加速すると考えられている。将来性や投資妙味、関連銘柄について解説していこう。

目次

1. 量子コンピューターとは?

量子コンピューターは、従来のスーパーコンピューターなど、古典コンピューターでは膨大な時間を費やさないと答えを導き出せなかった問題に対して、まったく新しい方法で短時間のうちに情報処理できる次世代の高速計算機だ。まず量子コンピューターの基礎知識を紹介する。

1.1. 量子コンピューターとは次世代の超高速計算機?

量子コンピューターとは、量子力学の現象を利用したコンピューターだ。そもそも量子とは、電子や原子核、陽子、中性子などの原子レベル以下の物質のことを指し、量子コンピューターはこうした量子が持つ性質をうまく利用し、膨大な計算を瞬時に行うことを可能とする。

では具体的に、量子コンピューターは量子のどのような性質を利用しているのか。それは、同時に2つの状態をとる「重ね合わせ」や、「量子もつれ」という性質だ。まず、「重ね合わせ」から解説しよう。

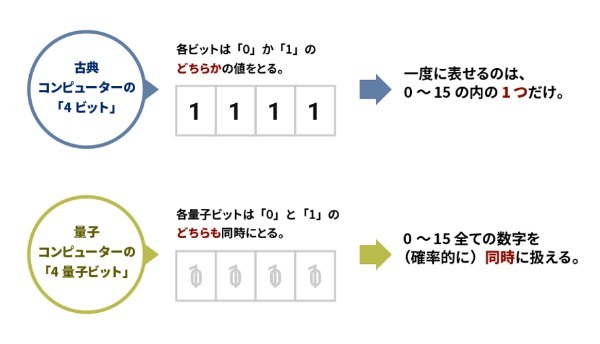

古典コンピューターの情報単位は「ビット」で、一般的に「コンピューターといえば二進法」というイメージがある通り、ビットは「0」と「1」のどちらかの値をとる。量子コンピューターとの違いを強調するなら、ビットは「どちらかの値しかとれない」のが特徴だと言えよう。

たとえば4ビットの場合は、0か1(2通り)のどちらかの値をとるビットが4つなので、2×2×2×2=16通りの表現パターン(十進法の0~15)が存在するが、一度に表現できるのは16通りのうち1つだけだ。4ビットで表現できるすべてのパターンを使用して計算する場合、入力と計算は16回必要になる。

一方、量子コンピューターの情報単位「量子ビット」は「『0』でもあり『1』でもある」という、どちらの値も同時にとることが特徴で、これを「重ね合わせ」という。重ね合わせの状態を利用し、多くの情報を同時に表現することが可能だ。

たとえば4量子ビットの場合は、十進法の0~15を同時に表現することができる。古典コンピューターでは16回の入力・計算が必要だったものが、量子コンピューターでは1回の処理で済ますことができる。つまり量子コンピューターは、一度に表現できる情報のパターンが圧倒的に多いため、計算回数を大幅に減らして高速計算が可能なわけだ。

▽古典コンピューターの「ビット」と量子コンピューターの「量子ビット」の違い

量子のもう1つの特徴的な性質は「量子もつれ」だ。これは、複数の量子ビットに相関関係をもたせたとき、片方の量子ビットを測定すると、同時にもう片方の量子ビットの状態が確定するというものだ。

たとえば、量子ビットAと量子ビットBがあるとする。いずれも「『0』でもあり『1』でもある」という重ね合わせ状態にあり、まるでコインが回っているように0にも1にも確定していない。このうちAを測定して0だとわかると、その瞬間にBは1と確定する。この現象はどれだけ距離が離れていても起こるとされていて、従来の理論では説明できない超高速な情報伝達のしくみだ。

このような「重ね合わせ」「量子もつれ」といった性質によって、量子コンピューターは古典コンピューターよりも超高速な情報処理が可能になる。

1.2. なぜ注目されているのか?

量子コンピューターが注目されているのは、その情報処理速度の速さに他ならない。コンピューターは現在もさまざまな産業において活躍しており、常時さまざまな情報処理、すなわち計算をしている。

こうした計算のスピードが飛躍的に増せば、情報処理にかかる時間を大幅に短くすることができる。たとえば古典コンピューターでは1年かかる処理を1日で、数年かかる処理を1ヵ月で、といったことも可能になってくるだろう。

つまり量子コンピューターが人類に与える恩恵は「時間の節約」であると言え、量子コンピューターの実用化を「21世紀最大の技術革新」などと称する専門家も多い。

1.3. 量子ゲート方式と量子アニーリング方式の違い

量子コンピューターは計算方式の違いでいくつかの分類があるが、おさえておきたいのは「量子ゲート方式」と「量子アニーリング方式」だ。

量子ゲート方式は、量子コンピューターの方式の中でもっとも歴史が長く、いわば「本流」だ。特徴は、古典コンピューターと同じように汎用性がありつつ超高速計算ができることだ。多様な分野に応用できるため、実用化されると社会に与えるインパクトは大きい。GoogleやIBMなどが開発を進めている。

ただし実用化へのハードルは高く、量子ビット数を大幅に向上させなければならない。汎用的な量子コンピューターには100万量子ビット程度が必要とされるが、2019年時点のGoogleの量子コンピューターは54量子ビットだ。

【参考】Google AI Blog「Quantum Supremacy Using a Programmable Superconducting Processor」

一方、量子アニーリング方式の特徴は、組み合わせ最適化問題に特化しており、実用化において先行していることだ。ただし特化しているといっても、この最適化問題は、産業界から幅広く求められているため、まずは早期の実用化が求められている。

量子アニーリング方式を開発する代表的な企業は、カナダのD-Wave Systemsだ。同社は2020年に5,000量子ビット超の量子コンピューターを発表している。しかし、まだ解ける問題は限定的だという。量子アニーリング方式の量子コンピューターがビジネスで広く活用されるには、規模が大きく精緻な最適化問題への対応が必要とされている。

【参考】D-Wave Systems「D-Wave Announces General Availability of First Quantum Computer Built for Business」

日本ではNECがD-Wave Systemsと協業し、2023年の実用化を目指して開発に取り組んでいる。また、産業技術総合研究所は、少ない量子ビット数で大規模な組み合わせ最適化問題に対応する技術の開発に力を入れている。

【参考】NEC「NECとD-Wave、量子コンピューティング領域で協業~共同で製品開発、マーケティング、販売活動を開始~」

【参考】産業技術総合研究所「独自のアーキテクチャを用いた超伝導量子アニーリングマシンを実現」

1.4. 量子コンピューター実用化で世界はこう変わる

量子コンピューターが実用化されれば、多様な分野で研究・開発のスピードアップが期待できる。

代表的な分野は創薬だ。さまざまな分子や材料の組み合わせを瞬時に試せることで、画期的な新薬を短時間で開発することも可能になってくる。がんの治療薬の開発でも、量子コンピューターに対する期待感は大きい。

交通渋滞に対してもイノベーションをもたらすとされる。道路を走行する膨大な数の自動車の流れを瞬時に分析・解析し、信号の制御を最適化することも可能となる。量子コンピューターが実用化した未来では、車で目的地に到着するまでの時間が今より短縮されるはずだ。

このほか、電気自動車用バッテリーの開発、金融分野での予測の精度向上、災害時の避難誘導の最適化なども、量子コンピューターの実用化で応用が期待されるテーマだ。

2. 量子コンピューターの国内の市場規模、メリット・デメリット

量子コンピューターは、市場規模の大きな拡大が予想される分野だ。この市場規模拡大のためには、どのような要素が必須となってくるのだろうか。また、量子コンピューターの進化にはメリットだけでなくどんなデメリットがあるのかも把握しておこう。

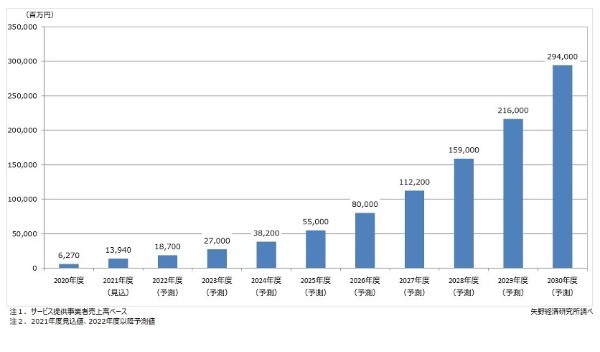

2.1. 量子コンピューターの国内の市場規模は2030年度には2,940億円

量子コンピューターの国内の市場規模については、民間調査会社である矢野経済研究所が2021年10月に公表したレポートが参考になる。

このレポートによれば、日本国内の市場規模(サービス提供事業者の売上高ベース)は、2021年度は139億4,000万円と推計され、この規模が2025年度には550億円、2030年度には2,940億円まで膨らむ見通しだという。

▽国内量子コンピューター市場規模推移と予測

2.2. 市場規模拡大の3つの前提

矢野経済研究所のレポートでは、上記のように市場規模の拡大が続く前提として、以下の3点を掲げている。

・ハードウェアの進化や開発環境の整備

・ハードウェアの能力を引き出すアプリケーションの創出

・ユースケースの発掘

ハードウェアとは、機械そのものや機械を構成する部品・パーツのことを指す。量子コンピューターのハードウェアの進化が順調に進まなければ、当然、市場規模の拡大スピードも落ちる。現在、国内外の事業者によるハードウェア開発競争は激しさを増しており、ハードウェアのベンダーが開発者コミュニティを構築し開発環境を充実させる動きが出てきているなど、活性化している。

一方、量子コンピューターの開発が順調に進んだとしても、量子コンピューターの計算能力を最大限引き出すためのアプリが開発されなければ、「宝の持ち腐れ」となる。現在、材料計算やシミュレーションなどの分野で、さまざまな実証実験の成果物としてアプリが続々と誕生している。

そして、量子コンピューターのユースケース(活用方法)の発掘も重要だ。そのため将来的には、民間企業に対する量子コンピューターのリテラシー(知識や能力)教育も必要になってくるはずだ。現在は、ユーザー企業向け教育を展開しているベンダーも増えているほか、協議会を発足させて複数の分野でユースケースを創出する動きも加速している。

【参考】量子コンピューター関連の協議会の例

・量子イノベーションイニシアティブ協議会(QII協議会)

・量子技術による新産業創出協議会(Q-STAR)

2.3.量子コンピューターにデメリットはあるのか?

量子コンピューターのメリットについては、これまで説明した通りだ。量子コンピューターが進化して産業界で実用化されていけば、膨大な計算を伴う研究・開発を早期に完了することができ、イノベーションが加速する。

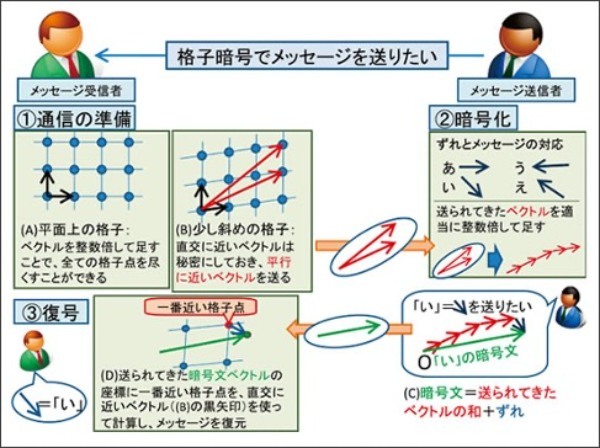

一方、量子コンピューターの進化にはデメリットもある。たとえば、計算速度が速くなることで、情報セキュリティのために使われる暗号技術の解読も瞬時にできるようなると言われている。そのため、量子コンピューターの実用化に先駆け、新たなセキュリティ対策の手法の開発が求められている。

量子コンピューターを使っても解読することが難しい暗号のことを「耐量子暗号」と呼ぶ。現在、耐量子暗号技術の中でもっとも有力視されているのが、安全性が高く応用範囲も広い「格子暗号」だ。そのほかにもさまざまな新たな暗号化技術の開発が行われている。

▽格子暗号のイメージ

3. 量子コンピューターの投資妙味は?

前述の通り、量子コンピューターの実用化によって社会にもたらされるメリットは大きい。であれば、量子コンピューターに関連したビジネスを展開する企業の中から、将来急成長する企業も出てくるはずだ。量子コンピューターは投資妙味について解説していこう。

3.1. 量子コンピューターの投資妙味1:投資候補となる関連銘柄が増えていく

量子コンピューターに関しては、関連ビジネスが多い。医療や交通に加え、環境、金融、農業など、さまざまな分野が恩恵を受けるからだ。今後さまざまな分野の企業が量子コンピューターの活用を試みるとみられ、投資候補となる関連銘柄は増えていくと考えられる。

3.2. 量子コンピューターの投資妙味2:長期にわたって社会を変革する原動力になる

量子コンピューターはまだ黎明期であり、これから本格的に市場が拡大することを考えると、息の長い投資テーマと言える。そして量子コンピューターが一度実用化されてしまえば、人々はその後、高速計算の恩恵を受け続けることができ、量子コンピューターは長期にわたって社会を変革する原動力となるはずだ。

特にIoTや医療関連、情報セキュリティ関連のビジネスの加速においては、量子コンピューターは欠かせないものとなると考えられる。これらの分野では膨大な計算を必要とするシーンが多いからだ。

4. 量子コンピューター関連銘柄5選

量子コンピューターの関連銘柄を5つ紹介しよう(紹介している各社の業績は最新の通期決算、時価総額は2022年1月4日時点の数字)。

4.1. フィックスターズ<3687>

フィックスターズは量子コンピューター活用の支援とシステム開発を提供している企業で、富士通や日立製作所などとの協業でも知られる。

量子アニーリングを実行することが可能なクラウド基盤「Fixstars Amplify」の提供を2021年2月に開。技術的なハードルを下げ、作業コストも抑えたサービスを提供し、組合せ最適化問題を解くアプリケーションの研究・開発に対する参入障壁の緩和に貢献している。

| 時価総額 | 295億9,900万円 |

| 売上高 | 55億100万円 |

| 営業利益 | 9億7,100万円 |

| 経常利益 | 9億6,000万円 |

| 純利益 | 5億4,300万円 |

4.2. エヌエフホールディングス<6864>

エヌエフホールディングスは、マルチチャネル低雑音増幅システムや精密低雑音直流電圧源などで、量子コンピューターの開発に貢献することが期待されている企業だ。

汎用的な量子コンピューターを実用化するには、量子ビット数を増やすことが必須となっているが、同時に測定のばらつきの抑制が求められる。その際に同社が開発しているマルチチャネル低雑音増幅システムなどが活躍し、ばらつきの抑制に貢献する。

| 時価総額 | 98億7,000万円 |

| 売上高 | 106億5,100万円 |

| 営業利益 | 7億400万円 |

| 経常利益 | 7億3,800万円 |

| 純利益 | 4億4,400万円 |

4.3. テラスカイ<3915>

テラスカイは、子会社としてQuemix(キューミックス)を2019年に設立し、量子コンピューター関連のビジネスに取り組んでいる。具体的には、量子技術に関連するソフトウェアの研究開発などを手掛けている。米IBMと連携していることでも知られる。Quemixは2020年12月には政府系ファンドから3億円の資金調達を実施している。

| 時価総額 | 223億5,600万円 |

| 売上高 | 111億4,400万円 |

| 営業利益 | 7億7,900万円 |

| 経常利益 | 7億8,000万円 |

| 純利益 | 24億5,900万円 |

4.4. HPCシステムズ<6597>

HPCシステムズは科学技術計算システムを手掛けており、量子化学計算領域に関しても本格的に取り組み始めている。創薬のための研究開発や新たな素材や材料の研究を進める業界からの注目度は高い。

2020年7月、量子コンピュータのアプリ開発を手掛けるQunaSysと業務提携の契約を結び、量子コンピュータを応用した技術開発で協業することを発表している。

| 時価総額 | 121億4,500万円 |

| 売上高 | 58億2,800万円 |

| 営業利益 | 6億7,600万円 |

| 経常利益 | 6億6,500万円 |

| 純利益 | 4億4,700万円 |

4.5. シグマ光機<7713>

シグマ光機は、量子コンピューターの開発に必要な「ビームスプリッター」と呼ばれる光学部品を開発しており、注目されている。ビームスプリッターとは、ビームを2つに分けたり、2つのビームを重ね合わせたりすることができるもので、量子演算の際に重要な役割を担う。

シグマ光機は1977年創業の企業で、光学基本機器製品を約3,400種類、光学素子・薄膜製品を約1万種類取り扱っていることなどで知られる。

| 時価総額 | 135億8,000万円 |

| 売上高 | 87億6,500万円 |

| 営業利益 | 9億8,300万円 |

| 経常利益 | 11億5,200万円 |

| 純利益 | 8億2,200万円 |

5. 本格的な量子コンピューターの実用化はいつ?

最後に、肝心の量子コンピューターの実用化時期について触れたい。

「量子ゲート方式」と「量子アニーリング方式」では、量子アニーリング方式はすでに実用化の段階にあるが、量子コンピューターの本流とも言える量子ゲート方式の実用化に関しては、まだまだこれからだ。

量子ゲート方式での実用化においては、前述の通り、量子ビット数の大幅な増加が求められるが、多ビット化においては、量子誤り訂正の技術を確立することも実用化のハードルとなっている。

量子ビットはエラーが生じやすく、エラーをその都度発見・訂正しないと正しく計算できない。そこで、複数の「物理量子ビット」を使って1つの「論理量子ビット」を構成することで、個別の物理量子ビットにエラーが生じても、論理量子ビットをエラー前の状態に復元できるようにするのが量子誤り訂正だ。

その上で、量子ゲート方式による量子コンピューターの実用化では、どの程度まで量子ビットを増やすかによって実現時期は大きく異なってくるが、たとえば世界で注目を集めているGoogleの場合は、2029年までに100万量子ビットの実用的な量子コンピューターを開発する計画を立てている。

【参考】Google「Unveiling our new Quantum AI campus」

一方、NISQと呼ばれる量子ビット数が少なめの量子コンピューターであれば、Googleが掲げている2029年よりも早期に産業界などで広く活用される可能性もありそうだ。米ゴールドマン・サックスは2021年に、金融分野における量子コンピューターの実用化は早ければ5年後からとする研究成果を発表している。

【参考】Goldman Sachs「Investing at Quantum Speed」

このように民間企業で量子コンピューターは盛り上がりを見せているが、各国も実用化に向けて積極的に動いている。日本政府の場合は、2039年以降にはさまざまな計算に活用可能な量子コンピューターを実現させるという行程表を発表している。

【参考】内閣府「量子技術イノベーション戦略最終報告(概要)」(PDF)

まとめ:実用化で社会にインパクト大の量子コンピューターは投資妙味のある分野

量子コンピューターとは、量子力学の現象を利用して瞬時に膨大な計算ができるコンピューターだ。古典コンピューターでは膨大な時間を費やさなければ答えを導き出せなかった問題を短時間で解ける。

量子コンピューターが実用化されれば、新しい薬の開発、交通渋滞の解消、金融分野での予測の精度向上などあらゆる分野への応用が期待されている。国内の市場規模も2030年度には2,940億円まで膨らむ見通しだ。投資候補となる関連銘柄は今後も増加しそうであること、長期にわたって社会を変革する原動力となることから、量子コンピューターは投資妙味のある分野と言える。

Googleは実用的な量子コンピューターを2029年までに開発することを目指している。2020年代は量子コンピューターの実用化がますます現実味を増し、この分野により多くの投資マネーが流入すると考えられる。株式投資においては今後も引き続き、この分野に注目していきたいところだ。