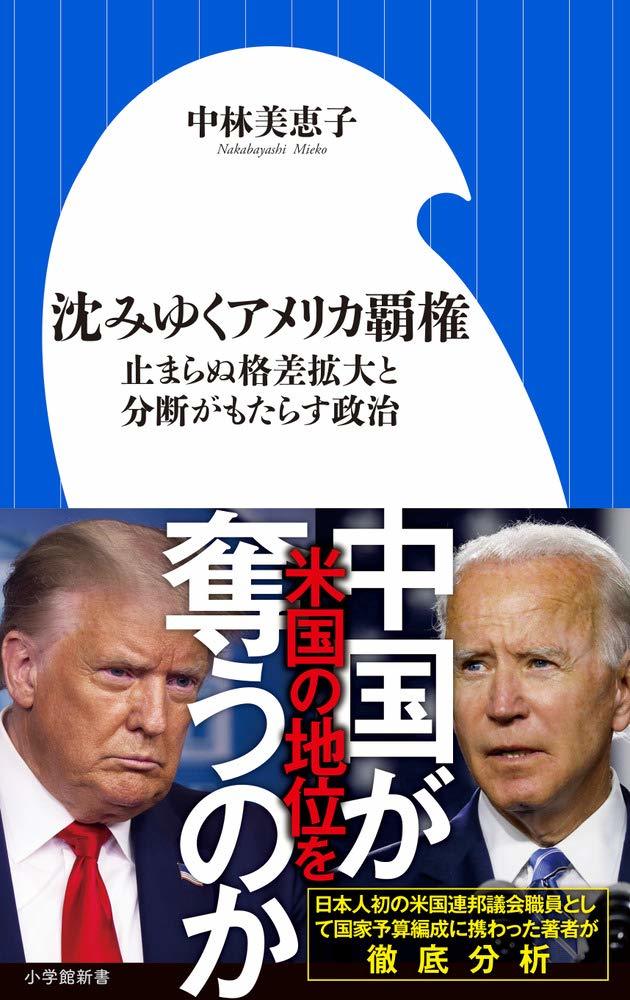

(本記事は、中林美恵子氏の著書『沈みゆくアメリカ覇権』小学館の中から一部を抜粋・編集しています)

新型コロナ対策で墓穴を掘った

経済的な功績は、トランプ大統領の再選を可能にする最大の要素であった。しかしながら、コロナ禍の現在はその状況が一変してしまった。

もっとも、新型コロナウイルスの発生は、トランプ大統領がもたらしたものではない。

当然ながら大統領は自分に責任の所在が問われないようにするため、「中国ウイルス」と呼び、物議をかもすこともあった。それでも当初は、国家の非常事態において、国民の支持が一定程度上昇する経験をしている。

トランプ大統領の対応は、当初非常に甘いものだった。2月頃の発言ではウイルスは完全に押さえ込んでいるし、春になれば自然消滅するだろう、という趣旨の楽観的な発言を続けていた。しかしながら3月も半ばに入り、自らを戦時の大統領と称して、ウイルスに戦いを挑む姿勢に転じた。

それが功を奏したのか、トランプ大統領が3月13日に国家非常事態宣言を発してから同月末に向けて、支持率が上向いたのである。大統領にとっては就任以来最高の数字となり、それは調査会社にもよるが49%、場合によっては50%にまで上昇する結果が出始めた。ABC・イプソス社の共同調査では55%が大統領のコロナ対応を支持し、不支持の43%を上回るという結果も発表された。

これは、国家非常事態宣言と軌を一にして毎日記者会見を開き、それが2時間にも及ぶ場合もあったし、長々と質疑応答に取り組む姿が全米に報道されたことに起因する。選挙の年であるにもかかわらず、大統領が得意とする大規模集会を開くことができない状況において、一種の選挙キャンペーン活動とも捉えることができたため、トランプ大統領はこれを精力的にこなした。ただし、ほどなくしてしゃべり過ぎがもとでメッキがはがれ始めていくのである。

たとえば消毒液を飲むのも良いことではないかとか、抗マラリア薬であるヒドロキシクロロキンという薬を予防として自ら服用しているとか、専門家でなくても不安になりそうな言葉が続々と発せられたのである。特にこのマラリア薬は副作用もあり、新型コロナウイルスに対する効果の程は必ずしも医学的に証明されていない。こうしたことが重なり、国民が危機に直面するにあたり、その指導者としての適格性を疑われるような雰囲気も出てきた。その頃から、トランプ大統領の記者会見は短くなり始め、マスク着用に関しても、まだ積極的な行動を見せることはなかった。

本来、国家的な危機の中で一致団結するのはアメリカ人の特徴の1つである。1961年4月のピッグス湾事件が起こった時は、ケネディ大統領の支持率が大きく上昇し、就任1年目の最高水準だったとされる。この事件は亡命キューバ人をキューバに侵攻させ、カストロ体制を転覆しようとした試みで、結果的に完全に失敗に終わったのに、それでも大統領の支持率が上昇したわけであるから、アメリカ人の危機下でのメンタリティーを物語る例として見逃せない一件であるといえる。また、ブッシュ(父)大統領の場合は、湾岸戦争の停戦協定が結ばれた1991年2月28日から3月3日の調査で、支持率89%を記録した。そして息子のブッシュ大統領の時は、2001年9月11日の同時多発テロ後に大統領の支持率が90%にまで急上昇し、イラク戦争時は約70%であった。これらの過去の事例に比べると、戦時の大統領としてのトランプ氏支持率は、かなり伸び悩んでいるといえよう。コロナ対策で中国からの入国規制は早かったものの、その後は大統領の楽観的見通しが感染症対策を遅らせた事実は否めないからだ。

それでも、巨額の財政措置が可能なアメリカは、次々と緊急経済対策を打ち出し、株式市場はそれを大いに好感した。対策の第1弾ではワクチン開発に充てる緊急補正予算(83億ドル)を組み、第2弾で失業給付を拡充(1040億ドル)し、第3弾ではGDP(国内総生産)の10%分を超す2.2兆ドル(230兆円)に上る史上最大の財政出動が行われている。

また非常事態宣言によって、各州や自治体が緊急対応のための資金にアクセスできるようにした。学生ローンの利払い免除や原油の買い増しといった対策も打ち出した。さらにウイルス検査能力を向上させるために、官民の協力体制も指示した。国防生産法も適用して、自動車大手ゼネラル・モーターズには、不足する人工呼吸器の製造なども命じている。

しかし、コロナウイルスの感染力の強さ、そして無症状者が感染を広げてしまうという特性もあって、このコロナとの戦争はなかなかトランプ大統領が願う方向には進まなかった。6月16日にはペンス副大統領(コロナ対策本部長)が、コロナウイルスの第2波はない、と宣言した舌の根も乾かぬうちに、経済再開を急いだテキサス州、フロリダ州、アリゾナ州などへと感染が急拡大していった。南部に位置するこれらの州は、共和党優位の支持基盤でもある。感染拡大の第1波においては、ニューヨーク州、イリノイ州、カリフォルニア州など、都会かつ民主党の強い地域で新型コロナウイルスが猛威を振るっていたが、状況は一変した。

経済活動を再開するにあたっては、検査や患者隔離の他に、マスクやソーシャルディスタンスなどが求められる。しかしながら、マスクはアメリカで政治論争に発展してしまった。トランプ大統領の支持基盤である保守派は、政府に強制されることを嫌う体質もあり、マスク着用の義務に反発する。逆に民主党の支持者は、トランプ大統領を非難するための手段として、大統領がマスク着用によって範を示さないことを糾弾する。トランプ支持者にとってマスクをしないことが政治的立ち位置の証明であるかのような状況まで生んでしまった。ウイルスの拡大がトランプ大統領の選挙にとって重要な南部にまで及んだことによって、今はとうとう大統領本人も渋々とマスクの有効性を認める発言を行うようになっている。

経済が止まれば、トランプ大統領が望むような景気のV字回復はとても望めない。しかし感染拡大が深刻化してしまえば、有権者の健康と地域の医療体制の危機に直面することになる。それは巡り巡ってさらなる景気の落ち込みに繫がる。このような悪循環を断ち切ることは、これまでのトランプ大統領のアプローチだけでは難しいといえそうだ。国民の安心という意味でも、意見の違う専門家の助言にも耳を傾ける姿勢を見せ、慢心を避けた丁寧な説明とリーダーシップが大統領には何よりも求められていたはずだ。

世界的景気減速でも専門家の意見に耳を貸さない

世界的に景気が減速するのは、新型コロナウイルスとの関係において、避けようがない。たしかにトランプ大統領は、経済活動の封鎖に当初踏み込みすぎて経済へのダメージを大きくした。しかしながら、その前の政策は決して悪いものではなく、トランプ氏の失敗は、ひとえに新型コロナウイルス対応の失敗ということになる。

失敗の最大の原因はトランプ氏の慢心と油断という指摘が多い。それが、ウイルス対応の遅れにつながったというのである。しかし多くの国民は、コロナ禍以後の経済のV字回復を望んでいる。大統領選挙では、誰がそれを実現できる可能性があるかを吟味しなければならなくなる。

トランプ大統領は、身の周りにイエスマン、あるいは、大統領との距離感を的確に測れる人が生き残って大統領を支える構図となっている。あくまでも大統領がトップダウンでものごとを決定しており、側近政治というよりもトランプ政治である。特に経済はトランプ大統領の得意分野であるがゆえに、本人にスタイルの変更を求めるのは極度に困難だろう。これは新型コロナウイルス対応で専門家の声に耳を傾けるふりをすることの比ではないほどに、ハードルが高い。

今後、選挙戦略としてトランプ大統領が重きを置くであろうと考えられるのは、自身が再選すれば株価の上昇は続き経済の大きな回復を成し得るという青写真を、徹底的に有権者に信じ込ませることだ。また、もしバイデン氏が当選すれば、直後から株価は下落し経済の回復はない、と宣伝するであろう。これは合理的な戦略であり、おそらくトランプ陣営は、バイデン氏の経済政策を選挙の当日まで、徹底的に叩くことになると思われる。もっとも新型コロナが猛威を振るい、アメリカの実体経済がガタガタであるにもかかわらず、株価が元値に戻したのは中央銀行(FRB)が金融緩和を行い、市中にマネーがだぶつき、行き場をなくしたマネーが株式市場に向かっているからに過ぎない。仮にトランプ氏が続投しても、財政破綻への警戒や投資家心理の変化で、いずれ株価の大暴落が起きないとは言い切れない。

- 墓穴を掘ったトランプ大統領、失敗の最大の原因とは

- バイデン氏に立ちはだかる「インサイダー」という鬼門

- トランプ大統領が行なった中国に対する強烈な脅し

- 中国とロシアの接近がアメリカの存在感を低下させる理由

- 自動車関連の輸出が「日本の弱み」になっている訳

- アメリカ大統領たちの「中国政策」と日本の立ち位置